George Sand habitait quai Saint-Michel lorsque Indiana fut publié

George Sand

a habité à Paris au 25 quai Saint-Michel, entre juillet

1831 et octobre 1832, au 5e étage, dans un petit trois pièces.

Ce logement fut l’un des premiers qu’elle occupa après

sa séparation d’avec son mari Casimir Dudevant et au début

de sa carrière littéraire.

Le 25 est devenu le 29 en raison d’un changement de numérotation

des immeubles. Le 29 est maintenant l'immeuble que voici au-dessus du

café Le Départ au coin du Pont Saint-Michel :

Mais ce n'est pas l'immeuble de l'époque de George Sand, ce n'est

pas non plus le pont Saint-Michel de l'époque.

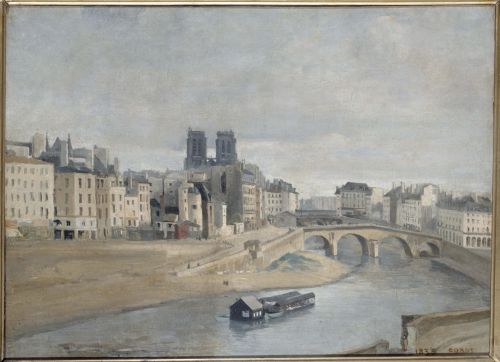

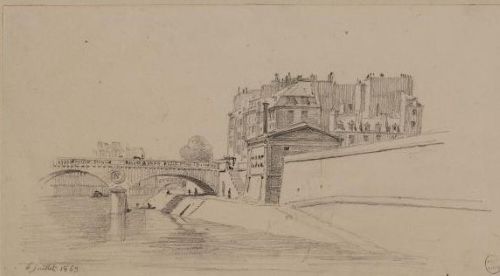

Voici, grâce à Corot :

Corot, "Quai

des Orfèvres, le pont Saint-Michel", 1833, Musée

Carnavalet

Au premier plan, le petit bras de la Seine est traversé par le

vieux pont aux quatre arches de pierre et au dos d'âne très

prononcé (les arches centrales s'ouvraient plus largement que celles

des rives, ce qui expliquerait cette allure). Au-dessus du pont, à

l'arrière-plan, on aperçoit à gauche les deux hautes

tours Notre-Dame. À droite, on distingue les maisons du quai, puis le

vieil Hôtel-Dieu. La maison habitée par George Sand est

à l'extrême droite.

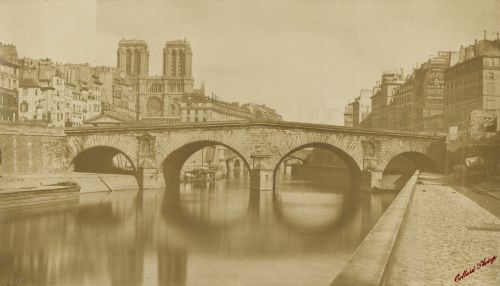

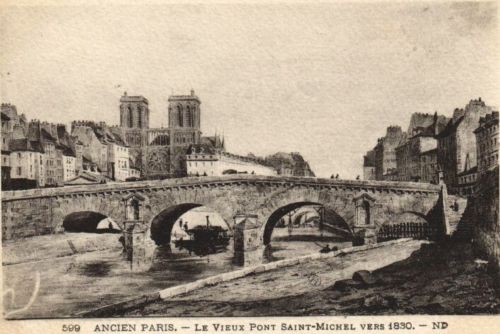

1850, Musée Carnavalet

Le pont aux quatre arches de pierre et au dos d'âne datant de 1617,

lui-même successeur d’un pont en bois emporté par une

crue.

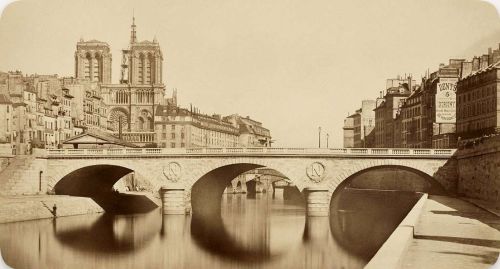

Le Pont Saint-Michel, tel qu'il est représenté ci-dessus,

disparaît en 1857 sera remplacé sous Napoléon III

par un pont à trois arches :

Le nouveau pont actuel en 1859, on voit encore la morgue dont George Sand

parle ci-dessous.

Ce logement quai Saint-Michel fut l’un des premiers que George Sand occupa après sa séparation d’avec son mari Casimir Dudevant et au début de sa carrière littéraire. C’est dans cet appartement qu’elle commence à affirmer son identité littéraire propre, adoptant bientôt le nom de plume "George Sand". On peut lire dans son texte ci-dessous, comment elle adopte cette identité, y compris physiquement.

George Sand

évoque ci-dessous plusieurs personnes qui ont compté

dans sa vie :

- Henri de Latouche (1785–1851), directeur du Figaro entre

1830 et 1832, fut un mentor littéraire décisif pour George

Sand, jouant un rôle clé dans le lancement de sa carrière

d’écrivaine. L’un des premiers à reconnaître

son talent, il l’encouragea à écrire et publia ses

premiers textes, notamment Rose et Blanche (1831), coécrit

avec Jules Sandeau, dans Le Figaro. C’est aussi lui qui l’incita

à adopter un pseudonyme masculin — George Sand — pour

faciliter son entrée dans le monde littéraire. Il affirma

plus tard avec fierté : "Les seuls souvenirs de ma

vie littéraire dont je sois fier, c’est d’avoir édité

André Chénier et empêché George Sand de faire

de l’aquarelle"...

- George

Sand adorait ses enfants, Maurice et Solange, mais ses rapports avec sa

fille furent particulièrement conflictuels à l’âge

adulte. Solange, qui fut artiste elle-même (elle tenta une carrière

dans la sculpture), se heurta à l’autorité de sa mère,

notamment autour de son mariage avec le sculpteur Auguste Clésinger

en 1847, que George Sand désapprouvait vivement et qui provoqua

une brouille durable. Enfant alors, elle vécut quai Saint-Michel.

- Balzac

et George Sand se rencontrent dans les années 1830 et entretiendront

une amitié littéraire profonde, marquée par une admiration

mutuelle et des échanges épistolaires nourris. Balzac admire

la liberté de pensée et le style de George Sand, qu’il

surnomme affectueusement Dom Mar — un clin d’œil

à ses habitudes monacales d’écriture. George Sand,

de son côté, voit en Balzac un génie de l’observation

sociale. On va le voir ci-dessous grimper dans la mansarde du quai Saint-Michel.

Il habitait rue Cassini, près du Luxembourg.

Elle évoque

aussi des événements :

- l'épidémie de choléra qui emporte plusieurs personnes

de son immeuble ; elle voyait de chez elle la morgue (vues que nous avons

intégrées dans le texte de G. Sand)

-

les 5 et 6 juin 1832, où une insurrection éclate dans le

quartier de Saint-Merri, à la suite des funérailles du général

Lamarque, figure républicaine populaire. Ce soulèvement,

mené par des républicains déçus par la monarchie

de Juillet, exprime le mécontentement populaire et est brutalement

réprimé par les forces de l'ordre. Le cloître Saint-Merri,

dans le Marais, est au centre des affrontements, symbole de résistance

républicaine, avec des barricades érigées dans les

rues étroites du quartier.

Extraits

de Histoire

de ma vie de George Sand

qui concernent le 25 quai Saint-Michel

Je cherchai un logement et m'établis bientôt quai Saint-Michel, dans une des mansardes de la grande maison qui fait le coin de la place, au bout du pont, en face de la Morgue. J'avais là trois pièces très propres donnant sur un balcon d'où je dominais une grande étendue du cours de la Seine, et d'où je contemplais face à face les monuments gigantesques de Notre-Dame, Saint-Jacques-la-Boucherie, la Sainte-Chapelle, etc. J'avais du ciel, de l'eau, de l'air, des hirondelles, de la verdure sur les toits ; je ne me sentais pas trop dans le Paris de la civilisation, qui n'eût convenu ni à mes goûts ni à mes ressources, mais plutôt dans le Paris pittoresque et poétique de Victor Hugo, dans la ville du passé.

J'avais,

je crois, trois cents francs de loyer par an. Les cinq étages de

l'escalier me chagrinaient fort, je n'ai jamais su monter ; mais il le

fallait bien, et souvent avec ma grosse fille dans les bras. Je n'avais

pas de servante ; ma portière, très fidèle, très

propre et très bonne, m'aida à faire mon ménage pour

quinze francs par mois. Je me fis apporter mon repas de chez un gargotier

très propre et très honnête aussi, moyennant deux

francs par jour. Je savonnais et repassais moi-même le fin. J'arrivai

alors à trouver mon existence possible dans la limite de ma pension.

Le plus difficile fut d'acheter des meubles. Je n'y mis pas de luxe, comme

on peut croire. On me fit crédit, et je parvins à payer

; mais cet établissement, si modeste qu'il fût, ne put s'organiser

tout de suite ; quelques mois se passèrent, tant à Paris

qu'à Nohant, avant que je pusse transplanter Solange de son palais

de Nohant (relativement parlant) dans cette pauvreté sans qu'elle

en souffrît, sans qu'elle s'en aperçût. Tout s'arrangea

peu à peu, et dès que je l'eus auprès de moi, avec

le vivre et le service assurés, je pus devenir sédentaire,

ne sortir le jour que pour la mener promener au Luxembourg, et passer

à écrire toutes mes soirées auprès d'elle.

La Providence me vint en aide. En cultivant un pot de réséda

sur mon balcon, je fis connaissance avec ma voisine, qui, plus luxueuse,

cultivait un oranger sur le sien. C'était madame Badoureau, qui

demeurait là avec son mari, instituteur primaire, et une charmante

fille de quinze ans, douce et modeste blonde aux yeux baissés,

qui se prit de passion pour Solange. Cette excellente famille m'offrit

de la faire jouer avec d'autres enfants qui venaient prendre des leçons

particulières, quand elle s'ennuierait du petit espace de ma mansarde

et de la continuité des mêmes amusements. Cela rendit l'existence

de l'enfant, non plus seulement possible, mais agréable, et il

n'est pas de soins et de tendresses que ces braves gens ne lui aient prodigués,

sans jamais vouloir me permettre de les en indemniser, bien que leur profession

eût rendu la chose toute naturelle et la rétribution bien

acquise.

Jusque-là,

c'est-à-dire jusqu'à ce que ma fille fût avec moi

à Paris, j'avais vécu d'une manière moins facile

et même d'une manière très inusitée, mais qui

allait pourtant très directement à mon but.

Je ne voulais pas dépasser mon budget, je ne voulais rien emprunter

; ma dette de cinq cents francs, la seule de ma vie, m'avait tant tourmentée

! Et si M. Dudevant eût refusé de la payer ! Il la paya de

bonne grâce ; mais je n'avais osé la lui déclarer

qu'étant très malade et craignant de mourir insolvable.

J'allais cherchant de l'ouvrage et n'en trouvant pas. Je dirai tout à

l'heure où j'en étais de mes chances littéraires.

J'avais en montre un petit portrait dans le café du quai

Saint-Michel, dans la maison même, mais la pratique n'arrivait pas.

J'avais raté la ressemblance de ma portière : cela

risquait de me faire bien du tort dans le quartier.

J'aurais voulu lire, je n'avais pas de livres de fonds. Et puis c'était

l'hiver, et il n'est pas économique de garder la chambre quand

on doit compter les bûches. J'essayai de m'installer à la

bibliothèque Mazarine ; mais il eût mieux valu, je crois,

aller travailler sur les tours de Notre-Dame, tant il y faisait froid.

Je ne pus y tenir, moi qui suis l'être le plus frileux que j'aie

jamais connu. Il y avait là de vieux piocheurs, qui s'installaient

à une table, immobiles, satisfaits, momifiés, et ne paraissant

pas s'apercevoir que leurs nez bleus se cristallisaient. J'enviais cet

état de pétrification : je les regardais s'asseoir et se

lever comme poussés par un ressort, pour bien m'assurer qu'ils

n'étaient pas en bois.

Et puis encore j'étais avide de me déprovincialiser (1)

et de me mettre au courant des choses, au niveau des idées et des

formes de mon temps. J'en sentais la nécessité, j'en avais

la curiosité ; excepté les œuvres les plus saillantes,

je ne connaissais rien des arts modernes ; j'avais surtout soif du théâtre.

Je savais bien qu'il était impossible à une femme pauvre

de se passer ces fantaisies. Balzac disait : "On ne peut pas être

femme à Paris à moins d'avoir vingt-cinq mille francs de

rente." (2) Et ce paradoxe d'élégance devenait

une vérité pour la femme qui voulait être artiste.

Pourtant je voyais mes jeunes amis berrichons, mes compagnons d'enfance,

vivre à Paris avec aussi peu que moi et se tenir au courant de

tout ce qui intéresse la jeunesse intelligente. Les événements

littéraires et politiques, les émotions des théâtres

et des musées, des clubs et de la rue, ils voyaient tout, ils étaient

partout. J'avais d'aussi bonnes jambes qu'eux et de ces bons petits pieds

du Berry qui ont appris à marcher dans les mauvais chemins, en

équilibre sur de gros sabots. Mais sur le pavé de Paris,

j'étais comme un bateau sur la glace. Les fines chaussures craquaient

en deux jours, les socques me faisaient tomber, je ne savais pas relever

ma robe. J'étais crottée, fatiguée, enrhumée,

et je voyais chaussures et vêtements, sans compter les petits chapeaux

de velours arrosés par les gouttières, s'en aller en ruine

avec une effrayante rapidité.

J'avais fait déjà ces remarques et ces expériences

avant de songer à m'établir à Paris, et j'avais posé

ce problème à ma mère, qui y vivait très élégante

et très aisée avec trois mille cinq cents francs de rente

: comment suffire à la plus modeste toilette dans cet affreux climat,

à moins de vivre enfermée dans sa chambre sept jours sur

huit ? Elle m'avait répondu : "C'est très possible

à mon âge et avec mes habitudes ; mais quand j'étais

jeune et que ton père manquait d'argent, il avait imaginé

de m'habiller en garçon. Ma sœur en fit autant, et nous allions

partout à pied avec nos maris, au théâtre, à

toutes les places. Ce fut une économie de moitié dans nos

ménages."

Cette idée me parut d'abord divertissante et puis très ingénieuse.

Ayant été habillée en garçon durant mon enfance,

ayant ensuite chassé en blouse et en guêtres avec Deschartres,

je ne me trouvai pas étonnée du tout de reprendre un costume

qui n'était pas nouveau pour moi. À cette époque,

la mode aidait singulièrement au déguisement. Les hommes

portaient de longues redingotes carrées, dites à la propriétaire,

qui tombaient jusqu'aux talons et qui dessinaient si peu la taille que

mon frère, en endossant la sienne

à Nohant, m'avait dit en riant : "C'est très joli,

cela, n'est-ce pas ? C'est la mode, et ça ne gêne pas. Le

tailleur prend mesure sur une guérite, et ça irait à

ravir à tout un régiment."

Je me fis donc faire une redingote-guérite en gros

drap gris, pantalon et gilet pareils. Avec un chapeau gris et une grosse

cravate de laine, j'étais absolument un petit étudiant de

première année. Je ne peux pas dire quel plaisir me firent

mes bottes : j'aurais volontiers dormi avec, comme fit mon frère

dans son jeune âge, quand il chaussa la première paire. Avec

ces petits talons ferrés, j'étais solide sur le trottoir.

Je voltigeais d'un bout de Paris à l'autre. Il me semblait que

j'aurais fait le tour du monde. Et puis, mes vêtements ne craignaient

rien. Je courais par tous les temps, je revenais à toutes les heures,

j'allais au parterre de tous les théâtres. Personne ne faisait

attention à moi et ne se doutait de mon déguisement. Outre

que je le portais avec aisance, l'absence de coquetterie du costume et

de la physionomie écartait tout soupçon. J'étais

trop mal vêtue, et j'avais l'air trop simple (mon air habituel,

distrait et volontiers hébété) pour attirer ou fixer

les regards. Les femmes savent peu se déguiser, même sur

le théâtre. Elles ne veulent pas sacrifier la finesse de

leur taille, la petitesse de leurs pieds, la gentillesse de leurs mouvements,

l'éclat de leurs yeux ; et c'est par tout cela pourtant, c'est

par le regard surtout qu'elles peuvent arriver à n'être pas

facilement devinées. Il y a une manière de se glisser partout

sans que personne détourne la tête, et de parler sur un diapason

bas et sourd qui ne résonne pas en flûte aux oreilles qui

peuvent vous entendre. Au reste, pour n'être pas remarquée

en homme, il faut avoir déjà l'habitude de ne pas

se faire remarquer en femme (...)

(1) Aurore Dupin est alors une "femme de province", créature vaguement ridicule si l’on en croit Balzac et ses réflexions compatissantes sur ces pauvres femmes : "Quelque grande, quelque belle, quelque forte que soit à son début une jeune fille née dans un département quelconque, si elle se marie en province et si elle y reste, elle devient bientôt femme de province. Malgré ses projets arrêtés, les lieux communs, la médiocrité des idées, l’insouciance de la toilette, l’horticulture des vulgarités envahissent l’être sublime caché dans cette âme neuve, et tout est dit, la belle plante dépérit", écrit-il dans La Muse du département en 1843.

(2) À l’inverse des provinciales, les Parisiennes balzaciennes doivent mettre le prix pour briller comme il se doit.

Quand

vint l'établissement au quai Saint-Michel avec Solange, outre que

j'éprouvais le besoin de retrouver mes habitudes naturelles, qui

sont sédentaires, la vie générale devint bientôt

si tragique et si sombre, que j'en dus ressentir le contrecoup. Le choléra

(3) enveloppa des premiers les quartiers qui nous entouraient. Il approcha

rapidement, il monta, d'étage en étage, la maison que nous

habitions. Il y emporta six personnes et s'arrêta à la porte

de notre mansarde, comme s'il eût dédaigné une si

chétive proie.

Parmi le groupe de compatriotes amis qui s'était formé autour

de moi, aucun ne se laissa frapper de cette terreur funeste qui semblait

appeler le mal et qui généralement le rendait sans ressources.

Nous étions inquiets les uns pour les autres, et point pour nous-mêmes.

Aussi, afin d'éviter d'inutiles angoisses, nous étions convenus

de nous rencontrer tous les jours au jardin du Luxembourg, ne fût-ce

que pour un instant, et quand l'un de nous manquait à l'appel,

on courait chez lui. Pas un ne fut atteint, même légèrement.

Aucun pourtant ne changea rien à son régime et ne se mit

en garde contre la contagion. […]

Au milieu de cette crise sinistre, survint le drame poignant du cloître

Saint-Merry (4). J'étais au jardin du Luxembourg avec Solange,

vers la fin de la journée. Elle jouait sur le sable, je la regardais,

assise derrière le large socle d'une statue. Je savais bien qu'une

grande agitation devait gronder dans Paris ; mais je ne croyais pas qu'elle

dût sitôt gagner mon quartier : absorbée, je ne vis

pas que tous les promeneurs s'étaient rapidement écoulés.

J'entendis battre la charge, et, emportant ma fille, je me vis seule de

mon sexe avec elle dans cet immense jardin, tandis qu'un cordon de troupes

au pas de course traversait d'une grille à l'autre. Je repris le

chemin de ma mansarde, au milieu d'une grande confusion et cherchant les

petites rues, pour n'être pas renversée par les flots de

curieux qui, après s'être groupés et pressés

sur un point, se précipitaient et s'écrasaient, emportés

par une soudaine panique. À chaque pas, on rencontrait des gens

effarés qui vous criaient : "N'avancez pas, retournez,

retournez ! La troupe arrive, on tire sur tout le monde." Ce

qu'il y avait jusque-là de plus dangereux, c'était la précipitation

avec laquelle on fermait les boutiques au risque de briser la tête

à tous les passants. Solange se démoralisait et commençait

à jeter des cris désespérés. Quand nous arrivâmes

au quai, chacun fuyait en sens différent. J'avançai toujours,

voyant que le pire c'était de rester dehors, et j'entrai vite chez

moi, sans prendre le temps de voir ce qui se passait, sans même

avoir peur, n'ayant encore jamais vu la guerre des rues, et n'imaginant

rien de ce que j'ai vu ensuite, c'est-à-dire l'ivresse qui s'empare

tout d'abord du soldat et qui fait de lui, sous le coup de la surprise

et de la peur, l'ennemi le plus dangereux que puissent rencontrer des

gens inoffensifs dans une bagarre. […]

Je ne raconterai pas l'événement au milieu duquel je me

trouvais. Je n'écris que mon histoire particulière. Je commençai

par ne songer qu'à tranquilliser ma pauvre enfant, que la peur

rendait malade. J'imaginai de lui dire qu'il ne s'agissait, sur le quai,

que d'une chasse aux chauves-souris comme elle l'avait vu faire sur la

terrasse de Nohant à son père et à son oncle Hippolyte,

et je parvins à la calmer et à l'endormir au bruit de la

fusillade. Je mis un matelas de mon lit dans la fenêtre de sa petite

chambre, pour parer à quelque balle perdue qui eût pu l'atteindre,

et je passai une partie de la nuit sur le balcon, à tâcher

de saisir et de comprendre l'action à travers les ténèbres.

On sait ce qui se passa en ce lieu. Dix-sept insurgés s'étaient

emparés du poste du petit pont de l'Hôtel-Dieu. Une colonne

de garde nationale les surprit dans la nuit. "Quinze de ces malheureux,

dit Louis Blanc (Histoire de dix ans), furent mis en pièces

et jetés dans la Seine. Deux furent atteints dans les rues voisines

et égorgés." (5)

Johan Jongkind, Notre-Dame de Paris, vue du quai Saint-Michel avec le

Petit Pont, Louvre

Je ne vis pas cette scène atroce, enveloppée dans les ombres

de la nuit, mais j'en entendis les clameurs furieuses et les râles

formidables ; puis un silence de mort s'étendit sur la cité

endormie de fatigue après les émotions de la crainte.

Des bruits plus éloignés et plus vagues attestaient pourtant

une résistance sur un point inconnu. Le matin on put circuler et

aller chercher des aliments pour la journée, qui menaçait

les habitants d'un blocus à domicile. À voir l'appareil

des forces développées par le gouvernement, on ne se doutait

guère qu'il s'agissait de réduire une poignée d'hommes

décidés à mourir.

Il est vrai qu'une nouvelle révolution pouvait sortir de cet acte

d'héroïsme désespéré : l'Empire pour

le duc de Reichstadt et la Monarchie pour le duc de Bordeaux (6), aussi

bien que la République pour le peuple. Tous les partis avaient,

comme de coutume, préparé l'événement, et

ils en convoitaient le profit ; mais quand il fut démontré

que ce profit, c'était la mort sur les barricades, les partis s'éclipsèrent,

et le martyre de l'héroïsme s'accomplit à la face de

Paris consterné d'une telle victoire.

La journée du 6 juin fut d'une solennité effrayante vue

du lieu élevé où j'étais. La circulation était

interdite, la troupe gardait tous les ponts et l'entrée de toutes

les rues adjacentes. À partir de dix heures du matin jusqu'à

la fin de l'exécution, la longue perspective des quais déserts

prit au grand soleil l'aspect d'une ville morte, comme si le choléra

eût emporté le dernier habitant. Les soldats qui gardaient

les issues semblaient des fantômes frappés de stupeur. Immobiles

et comme pétrifiés le long des parapets, ils ne rompaient,

ni par un mot ni par un mouvement, la morne physionomie de la solitude.

Il n'y eut d'êtres vivants, en de certains moments du jour, que

les hirondelles qui rasaient l'eau avec une rapidité inquiète,

comme si ce calme inusité les eût effrayées. Il y

eut des heures d'un silence farouche, que troublaient seuls les cris aigres

des martinets autour des combles de Notre-Dame. Puis tout à coup

les oiseaux éperdus rentrèrent au sein des vieilles tours,

les soldats reprirent leurs fusils qui brillaient en faisceaux sur les

ponts. Ils reçurent des ordres à voix basse. Ils s'ouvrirent

pour laisser passer des bandes de cavaliers qui se croisèrent,

les uns pâles de colère, les autres brisés et ensanglantés.

La population captive reparut aux fenêtres et sur les toits, avide

de plonger du regard dans les scènes d'horreur qui allaient se

dérouler au-delà de la Cité. Le bruit sinistre avait

commencé. Des feux de pelotons sonnaient le glas des funérailles

à intervalles devenus réguliers. Assise à l'entrée

du balcon, et occupant Solange dans la chambre pour l'empêcher de

regarder dehors, je pouvais compter chaque assaut et chaque réplique.

Puis le canon tonna. À voir le pont encombré de brancards

qui revenaient par la Cité en laissant une traînée

sanglante, je pensai que l'insurrection, pour être si meurtrière,

était encore importante ; mais ses coups s'affaiblirent ; on aurait

presque pu compter le nombre de ceux que chaque décharge des assaillants

avait emportés. Puis le silence se fit encore une fois, la population

descendit des toits dans la rue ; les portiers des maisons, caricatures

expressives des alarmes de la propriété, se crièrent

les uns aux autres d'un air de triomphe : C'est fini ! et les vainqueurs

qui n'avaient fait que regarder repassèrent en tumulte. Le roi

se promena sur les quais. La bourgeoisie et la banlieue fraternisèrent

à tous les coins de rue. La troupe fut digne et sérieuse.

Elle avait cru un instant à une seconde révolution de Juillet.

Pendant quelques jours, les abords de la place et du quai Saint-Michel

conservèrent de larges taches de sang, et la Morgue, encombrée

de cadavres dont les têtes superposées faisaient devant les

fenêtres comme un massif de hideuse maçonnerie, suinta un

ruisseau rouge qui s'en allait lentement sous les arches sans se mêler

aux eaux du fleuve. L'odeur était si fétide, et j'avais

été si navrée, autant, je l'avoue, devant les pauvres

soldats expirants que devant les fiers prisonniers, que je ne pus rien

manger pendant quinze jours. Longtemps après, je ne pouvais seulement

voir de la viande ; il me semblait toujours sentir cette odeur de

boucherie qui avait monté âcre et chaude à mon réveil

les 6 et 7 juin, au milieu des bouffées tardives du printemps.

Le pont Saint-Michel

et la morgue en 1863 :

La morgue située à l'une des extrémités du

pont Saint-Michel est transportée en 1864, la Morgue à l'un

des bouts du pont de l'Archevêché, derrière Notre-Dame

de Paris, sur l'ancienne "motte au papelards ", du nom de gravats

issus d'anciennes églises et des travaux de la cathédrale

voisine.

(3) L'épidémie de choléra s’installa à Paris en mars 1832. Elle y fit plus de vingt mille morts en quelques mois.

(4) Le 5 juin 1832, les républicains rassemblés pour les obsèques du général Lamarque, un des leurs, érigèrent des barricades dans le centre de Paris. Deux jours de combats de rue s’ensuivirent, dont les plus violents eurent lieu autour de la barricade du cloître Saint-Merry qui fut finalement brisée par la garde nationale. George Sand a évoqué ces événements, dont elle fut le témoin, dans son roman Horace, publié en 1841 dans la Revue indépendante. Hugo les relate dans Les Misérables (Ve partie, livre V, chap. II).

(5) Louis Blanc, Histoire de dix ans, Pagnerre, 1842-1844. L'auteur y retrace les dix premières années de la monarchie de Juillet.

(6) Le duc de Reichstadt, également nommé le "roi de Rome", était le fils de Napoléon Ier ; il devait mourir peu après ces événements, le 22 juillet 1832. Le duc de Bordeaux, fils du duc de Berry, aurait pu prétendre à l’accession au trône sous le nom de Henri V.

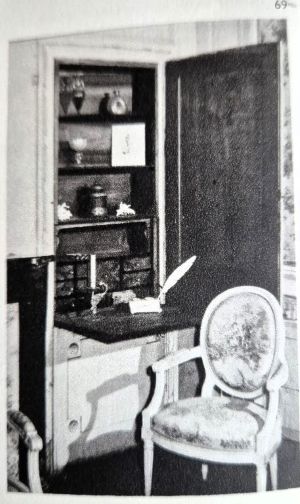

Je passai

l'automne à Nohant. C'est là que j'écrivis Valentine

(7), le nez dans la petite armoire qui me servait de bureau et où

j'avais déjà écrit Indiana.

(7) Valentine

paraît en 1832.

À

cette époque, beaucoup de juges, compétents d'ailleurs,

niaient le génie de Balzac, ou tout au moins ne le croyaient pas

destiné à une si puissante carrière de développement.

Delatouche était des plus récalcitrants. Il parlait de lui

avec une aversion effrayante. Balzac avait été son disciple,

et leur rupture, dont ce dernier n'a jamais su le motif, était

toute fraîche et toute saignante. Delatouche ne donnait aucune bonne

raison à son ressentiment, et Balzac me disait souvent : "Gare

à vous ! vous verrez qu'un beau matin, sans vous en douter, sans

savoir pourquoi, vous trouverez en lui un ennemi mortel."

Delatouche eut évidemment tort à mes yeux en dénigrant

Balzac, qui ne parlait de lui qu'avec regret et douceur ; mais Balzac

eut tort de croire à une inimitié irréconciliable.

Il eût pu le ramener avec le temps.

C'était trop tôt alors. J'essayai en vain plusieurs fois

de dire à Delatouche ce qui pouvait les rapprocher. La première

fois il sauta au plafond. "Vous l'avez donc vu ? s'écria-t-il

; vous le voyez donc ? Il ne manquait plus que ça !" Je

crus qu'il allait me jeter par les fenêtres. Il se calma, bouda,

revint, et finit par me passer mon Balzac, en voyant que cette

sympathie n'enlevait rien à celle qu'il réclamait. Mais

à chaque nouvelle relation littéraire que je devais établir

ou accepter, Delatouche devait entrer dans les mêmes colères,

et même les indifférents lui paraissaient des ennemis s'ils

ne m'avaient pas été présentés par lui.

Je parlai fort peu de mes projets littéraires à Balzac.

Il n'y crut guère, ou ne songea pas à examiner si j'étais

capable de quelque chose. Je ne lui demandai pas de conseils, il m'eût

dit qu'il les gardait pour lui-même ; et cela, autant par ingénuité

de modestie que par ingénuité d'égoïsme ; car

il avait sa manière d'être modeste sous l'apparence de la

présomption, je l'ai reconnu depuis, avec une agréable surprise

; et quant à son égoïsme, il avait aussi ses réactions

de dévouement et de générosité.

Son commerce était fort agréable, un peu fatigant de paroles

pour moi qui ne sais pas assez répondre pour varier les sujets

de conversation ; mais son âme était d'une grande sérénité,

et en aucun moment je ne l'ai vu maussade. Il grimpait avec son gros ventre

tous les étages de la maison du quai Saint-Michel et arrivait soufflant,

riant et racontant sans reprendre haleine. Il prenait des paperasses sur

ma table, y jetait les yeux et avait l'intention de s'informer un peu

de ce que ce pouvait être ; mais aussitôt, pensant à

l'ouvrage qu'il était en train de faire, il se mettait à

le raconter, et, en somme, je trouvais cela plus instructif que tous les

empêchements que Delatouche, questionneur désespérant,

apportait à ma fantaisie.

Un soir que nous avions dîné chez Balzac d'une manière

étrange, je crois que cela se composait de bœuf bouilli, d'un

melon et de champagne frappé, il alla endosser une belle robe de

chambre toute neuve, pour nous la montrer avec une joie de petite fille,

et voulut sortir ainsi costumé, un bougeoir à la main, pour

nous reconduire jusqu'à la grille du Luxembourg. Il était

tard, l'endroit désert, et je lui observais qu'il se ferait assassiner

en rentrant chez lui. "Du tout, me dit-il ; si je rencontre

des voleurs, ils me prendront pour un fou, et ils auront peur de moi,

ou pour un prince, et ils me respecteront." Il faisait une belle

nuit calme. Il nous accompagna ainsi, portant sa bougie allumée

dans un joli flambeau de vermeil ciselé, parlant des quatre chevaux

arabes qu'il n'avait pas encore, qu'il aurait bientôt, qu'il n'a

jamais eus, et qu'il a cru fermement avoir pendant quelque temps. Il nous

eût reconduits jusqu'à l'autre bout de Paris, si nous l'avions

laissé faire.

Je ne connaissais pas d'autres célébrités et ne désirais

pas en connaître. Je rencontrais une telle opposition d'idées,

de sentiments et de systèmes entre Balzac et Delatouche, que je

craignais de voir ma pauvre tête se perdre dans un chaos de contradictions,

si je prêtais l'oreille à un troisième maître.

Je vis, à cette époque, une seule fois, Jules Janin (8)

pour lui demander un service. C'est la seule démarche que j'aie

jamais faite auprès de la critique, et comme ce n'était

pas pour moi, je n'y eus aucun scrupule. Je trouvai en lui un bon garçon

sans affectation et sans étalage d'aucune vanité, ayant

le bon goût de ne pas montrer son esprit sans nécessité,

et parlant de ses chiens avec plus d'amour que de ses écrits. Comme

j'aime aussi les chiens, je me trouvai fort à l'aise ; une conversation

littéraire avec un inconnu m'eût affreusement intimidée.

(8) Jules Janin (1804-1874), journaliste et critique, tenait le feuilleton littéraire du Journal des débats dont il fut le pilier de 1829 à 1873. Il jouissait de ce fait d’un pouvoir certain dans le monde des lettres, qu’il exerça de manière assez capricieuse.

Je demeurais

encore quai saint-Michel avec ma fille quand Indiana parut. Dans

l'intervalle de la commande à la publication, j'avais écrit

Valentine et commencé Lélia. Valentine

parut donc deux ou trois mois après Indiana ; et ce

livre fut écrit également à Nohant, où j'allais

toujours régulièrement passer trois mois sur six.

Delatouche grimpa à ma mansarde et trouva le premier exemplaire

d'Indiana, que l'éditeur Ernest Dupuy venait de m'envoyer,

et sur la couverture duquel j'étais en train précisément

d'écrire le nom de Delatouche. Il le prit, le flaira, le retourna,

curieux, inquiet, railleur surtout ce jour-là. J'étais sur

le balcon ; je voulus l'y attirer, parler d'autre chose, il n'y eut pas

moyen ; il voulait lire, il lisait, et à chaque page il s'écriait

: "Allons ! c'est un pastiche ; école de Balzac ! Pastiche,

que me veux-tu ? Balzac, que me veux-tu ?"

Il vint sur le balcon, le volume à la main, et me critiquant mot

par mot, me démontrant par a plus b que j'avais copié

la manière de Balzac, et qu'à cela je n'avais gagné

que de n'être ni Balzac ni moi-même.

Je n'avais ni cherché ni évité cette imitation de

manière, et il ne me semblait pas que le reproche fût fondé.

J'attendis, pour me condamner moi-même que mon juge, qui emportait

son exemplaire, l'eût feuilleté en entier. Le lendemain matin,

à mon réveil, je reçus ce billet : "George,

je viens faire amende honorable ; je suis à vos genoux. Oubliez

mes duretés d'hier au soir, oubliez toutes les duretés que

je vous ai dites depuis six mois. J'ai passé la nuit à vous

lire. Ô mon enfant, que je suis content de vous !"

Je croyais que tout mon succès se bornerait à ce billet

paternel, et ne m'attendais nullement au prompt retour de l'éditeur,

qui me demandait Valentine. Les journaux parlèrent tous

de M. G. Sand avec éloge, insinuant que la main d'une femme

avait dû se glisser çà et là pour révéler

à l'auteur certaines délicatesses du cœur et de l'esprit,

mais déclarant que le style et les appréciations avaient

trop de virilité pour n'être pas d'un homme. Ils étaient

tous un peu Kératry (9).

Cela ne me causa nul ennui, mais fit souffrir Jules Sandeau dans sa modestie.

J'ai dit d'avance que ce succès le détermina à reprendre

son nom intégralement et à renoncer à des projets

de collaboration que nous avions déjà jugés nous-mêmes

inexécutables. La collaboration est tout un art qui ne demande

pas seulement, comme on le croit, une confiance mutuelle et de bonnes

relations, mais une habileté particulière et une habitude

de procédés ad hoc. Or, nous étions trop inexpérimentés

l'un et l'autre pour nous partager le travail. Quand nous avions essayé,

il était arrivé que chacun de nous refaisait en entier le

travail de l'autre, et que ce remaniement successif faisait de notre ouvrage

la broderie de Pénélope.

Les quatre volumes d'Indiana et Valentine vendus, je me

voyais à la tête de trois mille francs qui me permettaient

d'acquitter mon petit arriéré, d'avoir une servante et de

me permettre un peu plus d'aisance. La Revue des Deux Mondes venait

d'être achetée par M. Buloz (10), qui me demanda des nouvelles.

Je fis pour ce recueil Métella, je ne sais quoi encore (11).

(9) Avant de trouver Delatouche, un ami propose à George Sand comme

patron littéraire, sans succès, Kératry : "ll

me proposa un de ses collègues à la chambre, M. de Kératry,

qui faisait des romans, et qu’il me donna pour un juge fin et sévère.

J’avais lu Le Dernier des Beaumanoir, ouvrage fort mal fait,

bâti sur une donnée révoltante, mais à laquelle

le goût épicé du romantisme faisait grâce en

faveur de l’audace."

Auguste-Hilarion de Kératry (1769-1859), romancier, connut une

certaine vogue sous la Restauration. Il se mêla aussi de politique,

passant opportunément après 1830 du clan libéral

au clan monarchiste. Dans ce fameux roman, Les Derniers des Beaumanoir,

un prêtre viole une morte qui s’avère vivante :

genre de romanesque qui ne pouvait guère plaire à la future

George Sand...

(10) François Buloz (1803-1877) avait repris La Revue des Deux Mondes en 1831. Il saura en faire la grande revue littéraire du siècle en réunissant dans son "écurie" tous les talents prometteurs ou confirmés de l'époque.

(11) Dans les éditions antérieures, George Sand avait écrit : "Je fis pour ce recueil La Marquise, Lavinia, je ne sais quoi encore." Ces deux ouvrages ayant été en réalité publiés dans d’autres journaux et revues, elle se corrigea tout en affichant à l’égard de Buloz et de sa revue un détachement un peu cavalier. Il ne faut pas oublier cependant que, si elle a été brouillée avec Buloz de 1842 à 1857, elle a publié malgré tout pas moins de trente-cinq romans et beaucoup de nouvelles dans sa prestigieuse revue.

J'aurais

souhaité vivre obscure, et comme, depuis la publication d'Indiana

jusqu'à celle de Valentine, j'avais réussi à

garder assez bien l'incognito pour que les journaux m'accordassent toujours

le titre de monsieur, je me flattais que ce petit succès ne changerait

rien à mes habitudes sédentaires et à une intimité

composée de gens aussi inconnus que moi-même. Depuis que

je m'étais installée au quai Saint-Michel avec ma petite,

j'avais vécu si retirée et si tranquille que je ne désirais

d'autre amélioration à mon sort qu'un peu moins de marches

d'escalier à monter et un peu plus de bûches à mettre

au feu.

En m'établissant au quai Malaquais je me crus dans un palais, tant

la mansarde de Delatouche était confortable au prix de celle que

je quittais. Elle était un peu sombre quoique en plein midi ; on

n'avait pas encore bâti à portée de la vue, et les

grands arbres des jardins environnants faisaient un épais rideau

de verdure où chantaient les merles et où babillaient les

moineaux avec autant de laisser-aller qu'en pleine campagne. Je me croyais

donc en possession d'une retraite et d'une vie conformes à mes

goûts et à mes besoins. Hélas ! bientôt je devais

soupirer, là comme partout, après le repos, et bientôt

courir en vain, comme Jean-Jacques Rousseau, à la recherche d'une

solitude.

Je ne sus pas garder ma liberté, défendre ma porte aux curieux,

aux désœuvrés, aux mendiants de toute espèce,

et bientôt je vis que ni mon temps ni mon argent de l'année

ne suffiraient à un jour de cette obsession. Je m'enfermai alors,

mais ce fut une lutte incessante, abominable, entre la sonnette, les pourparlers

de la servante et le travail dix fois interrompu.

[George Sand évoque longuement la foule des parasites qui s'accrochent

à elle et la harcèlent continuellement, les uns lui demandant

de l'argent, les autres un éditeur, tous une vie meilleure…]

Les différentes adresses parisiennes de George Sand

- 26 rue des Mathurins (1823) : c’était à l’époque l’Hôtel de Florence, 56 rue Neuve-des-Mathurins

- 21 quai des grands Augustins, où elle vit en 1831 avec Jules Sandeau

- entre juillet 1831 et octobre 1832, au 5e étage du 25 - actuel 29 - quai Saint-Michel

- 19 quai Malaquais, la "mansarde bleue" cédée par De Latouche où elle écrit Lélia (1832-1836, avec Musset)

- 21-23 rue Laffitte (Hôtel de France), en 1836

- 16 rue Pigalle (1839-1842, avec Chopin) et, non loin, Square d’Orléans, un coin de paradis dont l’entrée se trouve 80 rue Taitbout. Elle occupe un appartement au-dessus de la porte cochère du n°5 de 1842 à 1847 (après que l’appartement a été occupé par Alexandre Dumas et avant qu’il ne le soit par Baudelaire), tandis que Chopin habite au rez-de-chaussée du n°9

- 8 rue de Condé (1848) 3 rue Racine, au second puis quatrième étage (1851-1864)

- 90 rue Claude-Bernard (1864)

- 5 rue Gay-Lussac (1865-1871)

=> Retour à la page George Sand