Nous

avons lu pour le 15 décembre 2024 :

Les

sœurs Nardal : à l’avant-garde de la cause noire

de Léa MORMIN-CHAUVAC

préface

Alain Mabanckou, éd. Autrement, 2024, 192 p.

| DES INFOS AUTOUR DU LIVRE • Des images • Léa Mormin-Chauvac : parcours, publications • Presse autour de son livre • D'autres articles à propos des sœurs Nardal • Nommer, honorer |

|

Découvrez

›NOS

RÉACTIONS sur ce livre

|

| Des images | |

|

|

|

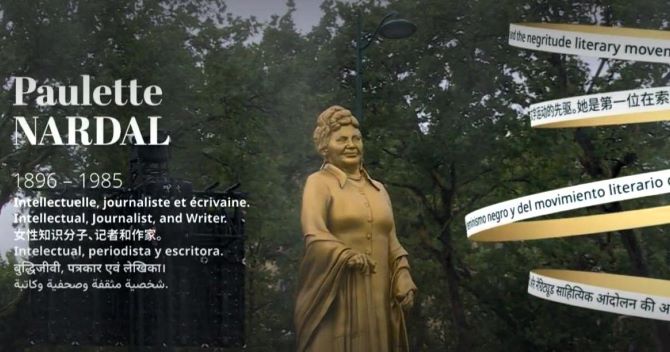

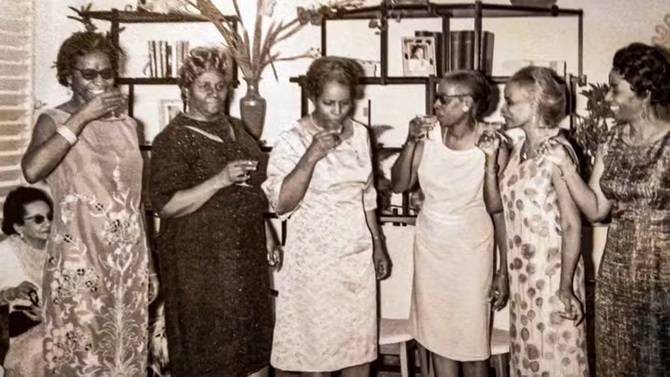

Les sept sœurs Nardal - FONDS

LOUIS

THOMAS ACHILLE

|

|

|

|

|

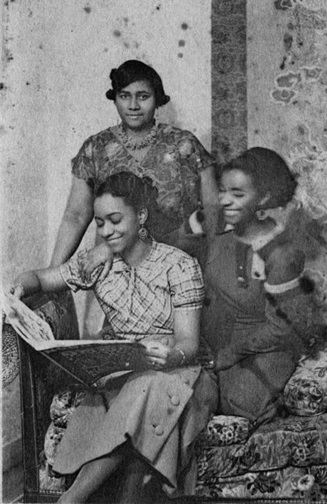

Paulette Nardal (debout), Lucy

(à gauche) et Jane (à droite), 19 octobre 1935

dans le salon au 7 Rue Hébert à Clamart ARCHIVES DE MARTINIQUE |

Paulette Nardal (photo non datée)

FONDS LOUIS THOMAS ACHILLE Ce cousin de Paulette a eu un parcours extraordinaire : voir >le site qu’animent ses enfants |

|

La chorale fondée par Paulette

Nardal La joie de chanter existe toujours, voir >ici

|

|

|

Léa Mormin-Chauvac, dont

nous lisons le livre, avoue "avoir fondu en larmes"

en découvrant la statue de Paulette Nardal lors de la cérémonie

d'ouverture des JO. "J'avais la chair de poule rien qu'en

entendant la voix de Daphné Bürki présentant

Paulette Nardal. Le monde entier la voyait", se

souvient Léa Mormin-Chauvac qui ce jour-là s'est

dit qu'elle avait, à sa mesure, participé à

cette reconnaissance : "Mon téléphone n'a

pas arrêté de sonner dès qu'elle est apparue".

|

|

|

Née

en 1993 à Aix-en-Provence. Son père martiniquais et

sa mère se rencontrent sur le campus à Bordeaux, "deuxième

capitale universitaire des Antilles" martiniquaise. Elle fait

des études à Toulouse en sciences sociales, puis Sciences

Po à Paris et devient journaliste, comme ses parents l'avaient

été dans la PQR. Pour elle, Nardal n'était alors

qu'un arrêt de bus en Martinique. Pour Libération, elle couvre mouvements féministes et décoloniaux ; c'est alors qu'elle découvre Fiertés de femme noire : entretiens/mémoires de Paulette Nardal, de Philippe Grollemund (L’Harmattan, 2019) d'où elle tire un article après avoir rencontré l'auteur : membre de la chorale fondée et dirigée par Paulette Nardal dont il découvre la personnalité, il enregistre de 1974 à 1976 des entretiens avec elle. Correspondant de presse du Monde, le jeune homme passe parfois ses appels au journal depuis le domicile de Paulette Nardal, proche de la préfecture où il exerce son service national en tant que VAT (volontariat territorial en administration). En 2016, il retrouve ces cassettes, assorties de retranscriptions manuscrites minutieuses, qu’il pensait avoir égarées au gré des déménagements. Il publie ces entretiens rassemblés sous forme de mémoire. |

- Ses publications sur les sœurs Nardal

- Une double page dans Libération

: "Paulette Nardal, théoricienne

oubliée de la négritude", 27 février

2019.

Outre le livre de

Philippe Grollemund cité ci-dessus d'entretiens/mémoires

de Paulette Nardal, des sources indiquées

explicitement dans l'article concernent des recherches américaines

qui font autorité ; les voici, accessibles intégralement

en ligne :

›

Negritude Women de Tracy Denean Sharpley-Whiting (University

of Minnesota, 2002) : trois des cinq chapitres sont consacrés

aux sœurs Nardal .

› In

Search of Seven Sisters : a Biography of the Nardal Sisters of Martinique

de Emily Musil Church (Callaloo, vol. 36,

n° 2, printemps 2013, Johns Hopkins University Press,

16 p.).

- Un documentaire : Les

oubliées de la négritude, France Télévisions,

2023, 52 min, de Marie-Christine Gambart et Léa Mornin-Chauvac.

Un extrait =>ici.

Présentation du film par Mouna El Mokhtari, Le

Monde, 23 mars 2023.

- Les

sœurs Nardal : à l’avant-garde de la cause noire,

éd. Autrement, 2024. Voir ci-dessous divers échos dans la

presse sur le livre (radio, télé, périodiques).

- "Les sœurs Nardal

penseuses de la négritude", scénario de la BD,

dessins Raphaëlle Macaron, La Déferlante,

n° 2, 2021.

- Entretiens avec Léa Mormin-Chauvac

-

"Focus

sur les sœurs Nardal, grandes oubliées de la négritude",

par Valérie Parlan, Ouest-France, 11 mars 2023 : à

propos de son documentaire.

- "Les

sœurs Nardal, les oubliées de la cause noire", par

Nicolas George, Le Journal international, TV5MONDE, 21 avril 2024,

5 min 33.

- "Léa

Mormin-Chauvac, les sœurs Nardal, les mères de la négritude",

par Jean-François Cadet, Vous m'en direz des nouvelles,

RFI, 23 avril 2024.

-"Dans

la compagnie des sœurs Nardal, les oubliées de la négritude",

par Tirthankar Chanda, Chemins d'écriture, RFI, 4 mai 2024,

4 min 19.

- Léa Mornin-Chauvac, par Cécile Baquet, #MaParole,

Outremer La 1ère, 30 septembre 2024, deux épisodes de 30

min : 1/2

et 2/2.

- Critiques radio ou presse écrite sur le livre

- "Les sœurs Nardal : à

l'avant-garde de la cause noire", Léa Mormin-Chauvac",

Nathalie Crom, Télérama, 13 avril 2024.

- "Les

sœurs Nardal, à l'avant-garde de la cause noire",

Anne-Cécile Mailfert, En toute subjectivité, France

Inter, 19 avril 2024, 3 min.

- "Connaissez-vous les sœurs

Nardal ?", Valérie Marin La Meslée, Le Point,

13 juin 2024.

- "Négritude : nom féminin",

Marylin Maeso, Lire - Magazine littéraire, 1er juillet

2024.

La plupart ont été publiés avant le livre de Léa Mormin-Chauvac que nous lisons et nombre d'entre eux figurent parmi les sources de son livre.

- La Revue du monde noir, fondée en 1931 par Paulette Nardal, Léo Sajous et René Maran, est une publication bilingue français-anglais annonçant la "négritude" : ses six numéros sont consultables dans >Gallica. Voir notamment l'article de Paulette Nardal "Eveil de la Conscience de Race", n° 6, 1932.

- Dans son article "Quand la Martinique devient sujet de roman" (La Presse, Montréal, 5 août 1989), Yves Dubé rend compte du roman de Rafaël Confiant Le nègre et l'amiral (Grasset, 1988) et dit : "Raphaël Confiant, dans son rappel historique de cette période, n'oublie pas son apport littéraire : la découverte de Césaire par Breton, la création de la Revue du Monde noir et la renommée du Salon de Paulette Nardal à Paris, l'édition d'Ainsi parla l'Oncle de J. Price-Mars qui deviendra un classique et l'effervescence de tout ce qui a donné naissance au mouvement de la négritude dans la francophonie d'alors. Ses renseignements à ce sujet sont précis, exacts et nous permettent de nous remémorer des moments émouvants qui ont marqué la vie littéraire et culturelle de cette époque."

- Paulette Nardal sera la secrétaire à l'ONU de Ralph Bunch, prix Nobel de la paix : voir l'article "Histoire des Noirs : la vision du monde de Ralph Bunche sur la race", Janet Sassi, Fordham Now (Université de New York), 10 février 2017.

- "Paulette

Nardal ou une négritude par la presse", Laure Demougin,

Journée d’études : le statut des périodiques

francophones dans le monde (1880-1980), Le Mans Université,

juin 2019 (étude universitaire : 20 pages).

- "Des femmes noires, illustres et

universelles" (dont les sœurs Nardal), Sonya Faure, Libération,

22 décembre 2020, à l'occasion de la sortie du livre Des

vies de combat : femmes, noires et libres, d'Audrey Célestine

(60 destins de femmes noires).

- "Paulette Nardal, pionnière

de la négritude", Béatrice Bouniol, La Croix,

12 février 2021 : récit réalisé à partir

d'entretiens avec l'historien Pascal Blanchard, auteur de Le

Paris noir (Hazan, 2001) et La

France noire (La Découverte, 2012).

- "Les sœurs Nardal, aux avant-postes

de la cause noire", Benoît Hopquin, M, le magazine du

Monde, 17 juillet 2021, 8 pages. Benoît Hopquin est notamment

l’auteur du livre Ces

Noirs qui ont fait la France : du chevalier de Saint George à Aimé

Césaire (Calmann-Lévy, 2009). À associer

à :

- "Paulette

Nardal, pionnière oubliée de la cause noire", entretien

avec Benoît Hopquin qui retrace son histoire, par Morgane Tual,

podcast le Monde, 6 octobre 2021, 22 min.

- "1931 : Les marraines de la négritude",

par Doan Bui, L'Obs, 23 décembre 2021.

- "Paulette

Nardal la négritude", Julie Gavras, Cherchez la femme,

Arte, 2021, 3 min.

- La revue Flamme (Fédérer Langues, Altérités,

Marginalités, Médias, Éthique), consacre un numéro

très riche à "Mondes

noirs : hommage à Paulette Nardal", n° 1, Université

de Limoges, 2021, avec en particulier les articles suivants :

› "Le Paris créole

des sœurs Nardal : une rétrospective historique (XVIIIe-XXe

siècles)", Erick Noël

› "Les Nardal : Textes,

co-textes, contextes", Cécile Bertin-Élisabeth

(article détaillé dans le livre que nous lisons, p. 143).

› "Paulette Nardal

ou le jeu du féminisme au prisme du genre grammatical",

Corinne Mencé-Caster

› "Le 'Rassemblement

féminin' (1945-1951) : à la croisée des différents

réseaux de Paulette Nardal", Clara Palmiste

› "Analyse du rapport

de Paulette Nardal sur le féminisme colonial (1944-1946) par une

approche postcoloniale et intersectionnelle", Clara Palmiste

› "Paulette Nardal,

les confidences de la femme des fiertés noires", Philippe

Grollemund

› "Entretien de Paulette

Nardal avec Paulo Rosine" (archive audio de FR3 Martinique -

Martinique La 1ère)", Paulo Rosine et Paulette Nardal

› "Archives territoriales

de Martinique"

› "Paulette Nardal

au Panthéon", Catherine Marceline.

- "1936 - Quand René Maran et Paulette Nardal écrivaient les pages coloniales de Je suis partout", Dominique Chathuant, Clio-Texte, 30 décembre, 2021.

- "L’Exposition coloniale de 1931", Pap Ndiaye, site du Palais de la Porte Dorée, 2022.

- "De récentes recherches féministes outre-Atlantique sur des femmes antillaises pionnières : les sœurs Nardal, des intellectuelles précurseuses de la négritude et du panafricanisme entre Paris et la Martinique au 20e siècle", Chloé Maurel, Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, n° 156, 2023, (étude universitaire : 17 pages).

- Enfin, soulignons le fait que la redécouverte des sœurs

Nardal vient des recherches américaines. Brent

Hayes Edwards est un chercheur américain important, spécialiste

de la culture noire, auteur de Pratique

de la diaspora, éd. Rot-Bo-Krik (initialement publié

en 2003, traduit en français en 2024). On lui doit Ecrire

le monde noir : premier textes, 1928-1939, de Paulette

Nardal, textes réunis et présentés par Brent Hayes

Edwards et Eve Gianoncelli, Rot-Bo-Krik.

Les deux entretiens suivants (Le Monde, RFI) sont très éclairants

:

›"Les

sœurs Nardal ont créé le milieu intellectuel noir francophone",

entretien avec Brent Hayes Edwards, par Séverine Kodjo-Grandvaux,

Le Monde, 10 mai 2024.

› "Les

sœurs Nardal, phénomène éditorial",

entretien avec Brent Hayes Edwards avec Valérie Nivelon, La

marche du monde, RFI, 2 juin 2024, 48 min 30.

- "Paulette Nardal, pionnière méconnue de la négritude" intégrant en bas de page un diaporama, par Tanella Boni, professeure de philosophie à l'université en Côte d'Ivoire, The Conversation (média généraliste en ligne qui fédère les établissements d'enseignement supérieur et de recherche francophones), 30 septembre 2024.

- "L'afroféminisme", Cynthia Fleury, L'Humanité, 31 octobre 2024, à l'occasion de la publication de l'ouvrage collectif Marianne est aussi noire, où Silyane Larcher et Félix Germain évoquent les luttes occultées pour l'égalité, portées par les femmes afrodescendantes, des Antilles et de Guyane françaises, de Mayotte et de La Réunion, ainsi que des différents pays africains francophones ; sont citées : Maryse Condé, Simone Schwarz-Bart, Lucie Julia, Gisèle Pineau, Marie-George Thébia, Fabienne Kanor, Sylviane Vayaboury, Suzanne Dracius et, avant elles, Paulette et Jane Nardal, Suzanne Césaire, Suzanne Lacascade, Françoise Ega, Gerty Archimède...

| Nommer, honorer |

- En 2019, dans le XIVe arrondissement de Paris, la maire Anne Hidalgo

a inauguré un nouvel espace vert : la promenade

Jane-et-Paulette-Nardal. Les villes de Rouen et du Petit-Quevilly

organisent des "votations" pour choisir le nom des rues : c'est

ainsi qu'ont déjà été choisis les noms de

Françoise Sagan, Agnès Varda et Françoise Héritier.

En 2022, la votation pour déterminer les noms de deux nouvelles

rues communes aux deux villes dans le futur quartier Flaubert, concernait

cinq choix ; 654 personnes ont participé. Les résultats

: Hubertine Auclert : 399 voix ; Paulette

et Jeanne Nardal : 335 voix ; Georgette Agutte-Sembat : 217 voix ;

Assia Djebar : 166 voix ; Chantal Akerman : 150 voix.

- Renommage de la

rue Cuvier à Paris en rue Paulette Nardal, par l'ancien footballeur

Vikash Dhorasoo, devenu militant LFI : un vote a eu lieu entre Audré

Lordre, Saartjie Baartman, et Paulette Nardal.

- Signalons des visites parisiennes organisées par www.leparisnoir.com

Le musée Carnavalet propose aussi des visites de ses collections

sur ce thème "À

la découverte du Paris Noir".

- "Paulette

Nardal : pourquoi Anne Hidalgo veut la faire entrer au Panthéon",

L'Internaute, Julie Malo, 12 octobre 2021.

- Il existe une Association "Pauline

Nardal au Panthéon", très défendue par sa

présidente avocate Catherine Marceline, avec une page facebook

très active.

- "Paulette

Nardal mise à l’honneur dans un doodle pour son 125e anniversaire",

Google, 12 octobre 2022.

- "Le Panthéon ne serait

pas immérité pour les sœurs Nardal", entretien

avec Jean-Louis Achille, par Nicolas Ballet, Le Progrès

(Lyon), 25 mars 2023 : Jean-Louis Achille qui détient des archives

uniques sur l’émancipation des Noirs évoque ses grand-cousines,

les sœurs Nardal.

- Une pièce antillaise : 92140 chez les Nardal, de Haimegédéji qui présente son livre ici en vidéo, joué à la radio au salon du livre de Cayenne, autopublié, éd. Sydney Laurent, 2022.

Et voici NOS RÉACTIONS sur le livre

|

Les lectrices

|

Ce

15 décembre 2024, nous étions 16

à réagir sur le livre :

- en direct : Agnès, Anne,

Aurore, Claire Bi, Claire Bo, Flora, Joëlle L, Laetitia, Marie-Yasmine,

Nelly, Patricia, Stéphanie, Véronique

- par écrit pour la séance : Felina, Joëlle

M, Sandra.

Prise ailleurs : Sophie.

|

Les tendances concernant

le livre

|

C'est un sujet qui nous a toutes beaucoup intéressées.

Et l'importance du livre est indéniable. Mais un beau sujet ne

suffit pas pour emporter l'adhésion de toutes ! Commençons

par les aspects critiques :

- Ce n'est pas un roman et certaines, qui ont l'humeur au roman, ont traîné

la patte pour le lire. Toujours question genre, qui attendait une biographie

des (7) sœurs Nardal n'en a pas eu pour son argent.

- Parmi les écueils, certaines ont manqué d'un fil directeur

clairement apparent, ou ont regretté des répétitions,

bref ont pâti d'une lecture pas assez fluide à leur gré.

- Pire, il en fut qui accusèrent un flou, voire un manque d'objectivité

de l'autrice.

- Paulette Nardal n'est pas une blanche oie. Et politiquement, ça

coince. Quelle déception pour certaines !

D'autres points de vue, enthousiastes ou avec quelques

réserves, ont mis en valeur le livre, ses apports, ses éclairages,

ses nuances.

Alors finalement ?

- 50% des lectrices ont très

nettement apprécié :

•Agnès

•Claire Bo •Flora

•Joëlle

M

•Sandra,

tout en formulant quelques réserves :

•Anne

•Claire

Bi

•Laetitia.

- 31,3

% ont des réserves nettes,

voire vaches :

•Felina

•Joëlle L •Marie-Yasmine

•Nelly

•Stéphanie.

- 18,7

% ont lu quelques chapitres et pourraient donc adorer ou détester

le livre..., modifiant les pourcentages... :

•Aurore

•Patricia

•Véronique.

|

La succession des avis

|

Sandra

Cet ouvrage a été pour moi une découverte d'une histoire

familiale, d'une histoire de femmes, d'une histoire intellectuelle, d'une

histoire d'un courant de pensée.

C'est un livre donc au contenu dense, qui regroupe des tas de pistes de

réflexion à creuser, à discuter, à débattre.

Avant cette lecture, je ne connaissais pas en détail les tenants

et les aboutissants de cette posée nommée "la négritude".

Certes les noms d'Aimé Césaire et de Léopold Sédar

Senghor ne m'étaient pas inconnus, mais je n'avais jamais approfondi

leurs pensées, leurs parcours.

Cet ouvrage, avec fluidité, nous ouvre les portes de la famille

Nardal, et avec elle nous parcourons leur île de naissance, leur

milieu intellectuel, leur parcours universitaire, le contexte des années

20-30, les échanges d'idées, mais également leurs

mésaventures et les difficultés à faire entendre

leur voix.

Une histoire donc passionnante de femmes, combatives, qui subirent le

fléau de la misogynie, de la volonté de rabaissement de

certaines jalousies, mais sans jamais taire leurs volontés : faire

valoir leur liberté de pensée, démontrer l'importance

de construire en débattant la mémoire des idées et

l'histoire, mais sans se mettre de côté du reste de l'humanité,

sans se définir en tant que victimes face aux "méchants".

La richesse de ces femmes a été de penser collectif, sans

cloisonner l'histoire de la culture noire, mais de l'intégrer à

celle de la France et du monde.

Il y a beaucoup à dire sur ce livre, mais il est de ceux qui permettent

de mettre fin à l'invisibilité de ces femmes, de toute origine,

de toute condition sociale, qui ont participé au rayonnement artistique

et intellectuelle, et qui sont encore oubliées de nos jours.

Cet ouvrage est comme un livre "réparateur" pour les

sœurs Nardal et les femmes de leur entourage qui ont également

participé à la construction de ce courant de pensée.

Il est le signe que grâce à des historiens, des journalistes

et des chercheurs qui travaillent avec objectivité et avec énergie,

nous pouvons encore nous attendre à de nouveaux apports de découvertes

historiques et d'établissements de la vérité.

Pour finir, pour reprendre le titre de la préface "Les héroïnes

de la conscience noire", était-ce vraiment des héroïnes

? Je ne sais si c'est vraiment le bon terme, il ne va pas avec les valeurs

et les personnalités qu'elles dégagent. Ce sont des femmes

intelligentes et combatives, d'une richesse d'initiatives et d'actions

judicieuses, et qui ont fait partie de celles qui n'ont pas voulu qu'on

leur impose leurs idées.

Felina

Je

n'ai pas été enthousiasmée,

j'ai trouvé que le livre ne parlait pas assez de la vie des sœurs

Nardal et que le style était trop académique. Cela m'a empêchée

de continuer une lecture fluide... Mais m'a donné envie d'en savoir

plus sur les Nardal.

Pardon pour ce micro-commentaire. Bonne séance de Noël et

bises à tutti.

Joëlle

M

Je ne suis pas très biographie, mais

j'ai bien aimé.

Claire

Et la négritude pour toi ?

Joëlle

Vaste sujet !

Stéphanie

Je

rejoins Felina. J'ai lu la moitié. Le sujet m'intéresse

énormément et j'étais ravie du choix. Je ne connaissais

pas les sœurs Nardal.

Et pourtant, le livre m'a déçue. Je n'arrive pas à

avancer. Il y a des répétitions. Ce n'est pas fluide. Je

me demande parfois qui parle. Je n'arrive pas à me retrouver.

Et ce n'est pas très bien écrit pour avoir des plaisirs.

Oui, c'est un vaste sujet comme dit Joëlle, toujours actuel. Et je

reconnais l'importance du livre.

Peut-être le format essai n'est pas très adapté.

Je reste sur ma faim concernant leur vie.

Mais je le lirai jusqu'à la fin.

Joëlle

L

J’ai été déçue.

Au départ, j'étais emballée à l'idée

de découvrir ces personnages. Je m'attendais à une famille

dans le genre des Klumpke (cf. extrait

des Américaines

de Bonal que nous avions lu), mais j'ai vite déchanté.

Première alerte : la préface très courte. Service

minimum de Mabanckou, dont le nom est plus connu et qui peut servir d'argument

vendeur. Mon impression était qu'il s'était fait prier,

puis s'était exécuté de mauvaise grâce…

Deuxième alerte : l'introduction qui dit qu'il ne reste aucun document,

tout a brûlé. Donc là, je me demande comment elle

va s'en tirer pour faire son livre. En fait elle s'en tire en compilant

des livres écrits par d'autres et en donnant son avis. Je m'attendais

à trouver des faits, pas une opinion. C'est plein de "je pense

que…",

"à

mon avis…", "il me semble que…".

Ça manque de vie, les personnages ne sont pas incarnés.

L'histoire est souvent vue par le petit bout de la lorgnette. Il y a quelques

anecdotes, mais elles sont contre productives, elles ne me donnent pas

une bonne image des sœurs Nardal. Par exemple Paulette qui "s'implique"

dans la grève de 1953 (en fait elle brise la grève en donnant

des cours en douce).

J'ai ramé pour lire le livre jusqu'au bout. Je l'ai terminé

juste à temps. La fin du chapitre XIV (reconnaissance tardive)

et le chapitre XV rattrapent un peu l'affaire. Le propos m'a semblé

plus clair, moins embarrassé, moins tortueux.

Parce que pendant les 3/4 du livre elle a essayé de me faire croire

que les sœurs ont tout inventé et qu'elles ont été

pillées par de méchants machos. À la fin, elles sont

plutôt des facilitatrices, des catalyseurs. C'est un rôle

important, il n'était pas nécessaire de me survendre ces

dames.

Déception, l'absence d'iconographie. Même pas un fac-similé

de la couverture de la Revue du monde noir. Alors qu'on la trouve

assez facilement sur internet.

En conclusion, un livre qui ne m'a pas charmée et m'a un peu frustrée.

Flora

Pour ma part, j'ai adoré. C'est un livre très riche.

Le seul bémol que j'y trouverais, ce sont les détails, trop

nombreux. Par exemple quant à sa foi religieuse ou l'effort de

guerre, on s'y étend trop. Ou encore pour ce qui est des orientations

politiques, trop de pages y sont consacrées.

Mais j'ai appris énormément de choses. C'est un livre important,

tout comme celui que nous avions lu de Titiou

Lecoq. Je ne connaissais pas du tout les sœurs Nadal.

J'ai été marquée par l'épisode de l'Exposition

coloniale. Elles ne sont pas montrées là sous leur meilleur

jour. Mais c'est intéressant de voir leur point de vue par rapport

aux colonies. Elles sont conservatrices.

J'ai aimé aussi la partie sur la départementalisation qui

permet de comprendre la situation d'aujourd'hui.

Bref, j'ai beaucoup aimé, découvrir ce livre, très

complet. L'écriture ne m'a pas du tout rebutée. Donc des

réactions très positives.

Anne

En général je peux avoir

un peu de mal à me plonger dans un essai, mais celui-ci m'a plu

dès le début.

J'ai bien aimé l'aspect chronologique du déroulement et

de l'enchaînement des chapitres, qui alternent entre la présentation

de concepts ou bien de grandes étapes de la vie des sœurs

Nardal. J'ai beaucoup appris sur la conscience noire, le féminisme

noire, et également sur la Martinique.

J'ai trouvé intéressant le fait de présenter les

traits de caractère d'un personnage important et modéré,

catholique et non communiste, engagé et non radicale, ce qui a

peut-être joué dans le fait qu'elle ne reste pas connue.

J'aurais aimé que le livre parle plus des autres sœurs Nardal

que de Paulette, c'est mon seul regret ; mais les archives ne le

permettaient peut-être pas.

Claire

Bo

C'est le

documentaire qu'avait fait l'auteure du livre qui m'a fait découvrir

les sœurs Nardal et quand le livre est sorti, je vous l'ai proposé.

J'ai aimé le ton du livre, ni militant radical (salop de Césaire

!), ni prétentieux (c'est moi qui ai découvert ces invisibilisées !),

ni extatique sur les Nardal (elles sont géniales à tout

point de vue !). Elle utilise des recherches qui ont largement précédé

son livre (une biographie clôt d'ailleurs le livre) et complète

par de nombreuses rencontres, variées (que j'ai toutes trouvées

instructives). Un peu comme avec Neige Sinno, mais dans un objectif bien

différent, on l'accompagne dans l'avancée non seulement

de la redécouverte du rôle des Nardal, mais aussi dans les

possibles explications de leur invisibilisation. Je la trouve prudente,

et j'apprécie qu'elle se situe dans et hors du sujet : dans car

son père est martiniquais, dehors car elle adopte une distance

propre au métier de journaliste.

J'ai trouvé particulièrement intéressant qu'une des

clés du rôle de Paulette vient du fait de ses études

d'anglais, car elle a ainsi pu faire se rencontrer Antillais et Africains

avec des Américains.

Le féminisme de Paulette est indiscutable, notamment à son

retour aux Antilles, et je trouve éclairant de nous montrer comment

sa religion, et surtout son appropriation de la culture occidentale, la

rendent conservatrice, limite colonialiste.

J'ai aimé comment elle découvre, telle l'héroïne

nigérienne d'Americanah

de Chimamanda Ngozi Adichie en arrivant à Philadelphie pour poursuivre

ses études, qu'elle est noire...

J'ai trouvé le livre agréable à lire, pas tellement

prise de tête, bien construit, et de surcroît le parcours

jusqu'aux JO de Paulette Nardal est tel, avec ses méchants et ses

gentils, des moments tragiques et des rebondissements heureux, que d'une

certaine manière, je l'ai trouvé romanesque...

Laetitia

Mon avis est positif avec quelques réserves.

J'ai

découvert les sœurs Nardal l'été dernier : en

juillet, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques

avec la statue de Paulette Nardal parmi les "10

femmes en or" ; puis en août à Arles, au LUMA à

travers une œuvre expérimentale et performative de William

Kentrige : une vaste installation intitulée "Je

n'attends plus" (visible jusqu'au 12 janvier 2025).

Mon intérêt principal a été pour le projet

du livre : faire connaître - voire faire sortir de l'invisibilité

- des femmes qui ont compté dans l'histoire de la Martinique. Un

peu comme le projet des

Culottées de Pénélope Bagieu ou de Titiou

Lecoq - Les

grandes oubliées - lues par Lirelles : l'idée

de redonner une place à des femmes oubliées ou méconnues

voire à des pionnières.

Un premier questionnement au début de la lecture du livre, sa

forme : il s'agit en effet d'un essai. S'agit-il de la meilleure forme

pour une première entrée dans un univers assez méconnu

de ma part, celui de la "négritude" et de la problématique

noir" ? N'aurait-il pas mieux valu lire déjà quelques

œuvres (Césaire, etc.) pour avoir après une vision

globale ?

Cependant, j'ai repéré très vite deux aides à

la lecture : d'une part le choix de l'aspect chronologique qui permet

de se "raccrocher" à des événements connus

(années 20, guerre, etc.) ; et d'autre part, l'alternance des "idées",

des "théories" avec des éléments biographiques

de la vie des sœurs (maison en Martinique, vie à Paris, voyages,

drames, etc.).

Mes principaux points d'intérêts :

- le salon littéraire de Clamart

- la Revue du monde noir

- leur personnalité très ouverte avec la richesse de la

dualité martiniquaise : patrimoine africain et héritage

européen

- la découverte de mouvements spécifiques :

› la Harlem Renaissance, p. 41 : mouvement de renouveau de la culture afro-américaine qui connaît son apogée durant l'entre-deux-guerres

› en association, le terme "New negro" ; 1925-1939 est une période de contributions importantes d'artistes, d'écrivains, de poètes, de musiciens afro-américains

› le mouvement Rastafari, p. 60 : mouvement social culturel et spirituel qui s'est développé à partir de la Jamaïque dans les années 30

› Black Panthers, p. 63 : mouvement révolutionnaire de libération afro-américaine d'inspiration marxiste-léniniste et maoïste, formé en Californie en 1966

› le Rassemblement féminin, chapitre 8

› l'afroféminisme français, p.132.

- la découverte de concepts :

› la "négritude", laquelle est au centre du livre : j'ai trouvé intéressant l'aspect historique et le rôle des sœurs Nardal ; elles semblent ainsi avoir été des médiatrices en faisant en sorte que les personnes se rencontrent ; sans compter leur compréhension de la double discrimination des femmes noires victimes à la fois de sexisme et de racisme

› l'afro-latinisme (Jane Nardal), p. 66

› le "féminisme noir" p. 115 : Paulette Nardal est pionnière

- le mélange de personnes connues et inconnues :

› René Maran : premier prix Goncourt noir

› Alan Locke : créateur du concept philosophique "New Negro"

› Félix Eboué

› Maryse Condé (p.86)

› Joséphine Baker

› James Baldwin

Quelques réserves : j'ai trouvé le livre quelquefois

difficile à suivre dans la compréhension du rôle des

sœurs (page 60), des enjeux de l'époque, de la différence

de positionnement politique (Aimé Césaire/Senghor).

Par ailleurs, on rencontre des personnages quelquefois inconnus, ce qui

nécessite une recherche en parallèle si on veut bien saisir

le sens de tout un paragraphe. Enfin, dans certains chapitres, certains

passages ou citations sont difficiles à appréhender (par

exemple chapitre 3, page 61).

Le livre se termine sur un espoir : on en est au tout début de

la redécouverte de leurs travaux (au passage, j'ai trouvé

intéressante l'habileté de Paulette Nardal à revendiquer

son travail à la fin de sa vie et à transmettre ses idées).

Je retiens cette phrase éclairante : "la porosité

intellectuelle et artistique entre l'Europe, l'Amérique et l'Afrique

qu'elles incarnent individuellement" (page 178).

En conclusion, je dirais que j'ai apprécié cette lecture

vers laquelle je ne serai pas forcément allée par moi-même.

Véronique

Je ne l'ai pas lu en entier - j'ai lu 70 pages - peut-être parce

que je n'avais pas la tête à ça, et aussi parce que

ce n'est pas un livre à lire dans le métro.

L'écriture m'a un peu déroutée.

Je vais le finir car j'ai envie de savoir.

Je m'attendais à une biographie, mais ce n'est pas du tout ça.

J'ai trouvé des redondances.

Concernant le gaullisme, le communisme, j'ai eu un peu de mal à

tout remettre en place.

C'est certes intéressant le fait que certain et certaines aient

disparu dans l'ombre d'Aimé Césaire.

Il faut que je le finisse.

Marie-Yasmine

Je

n'ai pas réussi à lire entièrement ce livre, un peu

par ma faute, par manque de temps et un peu par sa faute, par manque d'un

fil narratif clair.

Même lorsqu'il ne s'agit pas de fiction, j'apprécie qu'un

cheminement se dessine, et là il m'a manqué. Beaucoup d'informations,

qui mélangent les lieux, les époques, les personnes, pour

une parfaite néophyte c'est un abord confus et abrupt.

J'ai aussi eu du mal avec certains passages qui me semblent parfois être

plus l'opinion de l'auteure que de vrais éléments historiques,

sans pour autant être présentés comme tel.

Par exemple dans sa déclaration, la sœur aînée

dit avoir découvert sa couleur de peau à Paris, et dans

toute une partie avant, l'auteure nous décrit une société

classant les personnes selon leur carnation, plaçant la famille

Nardal en bas de la pyramide à cause de sa couleur sombre de peau.

Cela me semble contradictoire.

J'ai tout de même apprécié d'en apprendre plus sur

les sœurs Nardal. Le sujet du livre est très intéressant,

mais je n'ai pas apprécié son traitement.

Agnès

Cet essai biographique m’a plu pour sa dimension féministe

et intersectionnelle, pour ce qu’il m’a appris des différents

mouvements de la cause noire (que je ne connaissais pas) et pour sa concision.

C’est une bonne introduction, bien documentée, à la

vie et l’action des sœurs Nardal, particulièrement de l’aînée

d’entre elles, Paulette (en cela, le titre est un peu trompeur).

Je loue tout d’abord la démarche de l’autrice qui œuvre

à sortir ces sept femmes de l’ombre dans laquelle elles ont

été reléguées.

La première fois que j’ai entendu parler des sœurs Nardal,

ce fut dans le cadre de mon travail en 2019 quand une voie du 14e arrondissement

de Paris a été baptisée "promenade

Jane et Paulette Nardal". Comme je ne les connaissais pas (et

en particulier parce qu’il s’agissait de deux femmes), j’ai

cherché à savoir qui elles étaient. J’ai alors

appris qu’il s’agissait de deux sœurs, qui avaient posé

les bases théoriques du mouvement de la négritude.

Comme le souligne Alain Mabanckou dans sa préface, je n’avais

entendu parler que d’Aimé Césaire et de Léopold

Sédar Senghor (je ne connais pas le 3e homme cité, Léon-Gontran

Damas). Un nouvel exemple de l’effacement systémique des femmes

de l’histoire. Plus loin dans le livre, l’autrice explique bien

ce processus d’invisibilisation, par la misogynie de leurs contemporains

qui minimisent leur apport au mouvement, ainsi que par le manque d’archives

les concernant, et ceci jusqu’aux recherches menées au sein

des cursus universitaires sur l’histoire des femmes et du féminisme

(jusqu’en 2002 en l’occurrence pour les sœurs Nardal).

Au sujet de cette préface, je ne peux m’empêcher de

m’interroger sur le choix d’un homme, alors que l’autrice

souligne elle-même le paradoxe des préfaces rédigées

par des Blancs (Sartre par exemple) pour des livres rédigés

par des auteurs noirs. J’y vois un même positionnement de sujétion,

d’une caution recherchée auprès d’un représentant

du groupe dominant.

J’ai aimé cet ouvrage pour son prisme féministe (cette

sororie de sept sœurs, sans aucun frère, semble sortie d’un

conte), pour l’évocation du salon littéraire de Clamart

- nous sommes plusieurs dans ce groupe à avoir un goût prononcé

pour les salons, parce que ce sont des lieux qui ne se limitent pas à

réunir des intellectuel·les ou des artistes, mais des matrices

qui permettent les rencontres, la création de réseaux d’entraide,

le foisonnement des idées et la stimulation créatrice.

Ce livre m’a également apporté des connaissances relatives

aux différents mouvements de la cause noire et je me rends compte

que j’étais assez ignorante en la matière. Je retrouve

la même diversité des sensibilités, des positionnements,

des moyens de lutte, que dans les mouvements féministes.

Paulette, qui se situe dans la mouvance bourgeoise chrétienne aux

valeurs humanistes, a lutté, après l’obtention du droit

de vote, contre l’abstention et créé un mouvement féministe

pragmatique (sur l’éducation, la prise en charge des enfants

malades, des mères célibataires…). Elle s’est

intéressée aux violences subies par les femmes, s’est

interrogée sur le comportement (culturel) des hommes.

C’est une figure très intéressante et je comprends

que certaines militent pour qu’elle entre au Panthéon, en

tant que pionnière du féminisme (dès les années

30) et du féminisme noir en particulier.

Quant aux sœurs Nardal en général, leur jeunesse me

paraît idyllique, toutes réunies dans une grande maison,

auprès d’une mère et d’un père qui les

encourage à suivre des études, dans un grand foisonnement

culturel. Ce sont des vies qui sortent de l’ordinaire.

Ce livre m’a également intéressée par sa description

du système raciste : les castes sociales fondées sur la

couleur plus ou moins foncée de la carnation (colorisme), les réactions

que subissent Paulette et Jane à leur arrivée à Paris,

les notions d’exotisme et de doudouisme qui véhiculent les

pires clichés, la double oppression qu’elles subissent en

tant que femme et en tant que Noires (intersection des discriminations

de race et de genre).

Par ailleurs, à la fin de l’ouvrage, il est question de l’action

de Paulette en matière de réappropriation culturelle et

c’est un sujet auquel je suis très sensible en tant que Bretonne,

au travers de la redécouverte des chants, des danses, de la langue,

des costumes, etc.

Au final, un livre très instructif, concis mais très riche

en informations, qui m’a permis d’acquérir de nouvelles

connaissances (deux autres exemples, la départementalisation et

la résistance en Martinique pendant la Deuxième Guerre mondiale).

Nelly

Vos

commentaires m'enrichissent presque plus que le livre que j'ai lu sans

grand enthousiasme.

Laetitia omet de dire que nous nous sommes dit plusieurs fois : allez,

les sœurs Nardal, il faudrait qu'on s'y mette ! Révélateur

du manque d'accroche !

Pour ma part, j'ai lu trois pages tous les soirs pour m'endormir (et l'ai

terminé ce matin...). Ce n'est pas parce que c'était difficile

ou que cela ne m'a pas intéressée, mais j'aurais aimé

des choses plus légères pour la séance de Noël

!

Il y a un foisonnement d'idées, de choses, c'est intéressant,

mais un peu trop de choses, et sans une ligne nette, choisie pour raconter.

J'ai aimé l'aspect "salon littéraire" par exemple

ou les derniers chapitres qui apportent plus d'humanité, avec cette

traversée du désert pour Paulette, une certaine distance

par rapport à la vie et à ses joies. J'ai retrouvé

un intérêt qui baissait quand il était question de

politique.

Je n'ai pas toujours compris leur opposition politique d'ailleurs, elle

reste assez théorique, sinon que par rapport au débat d'idées

qu'évoque le livre, l'image de Leopold Senghor et d'Aimé

Césaire en ressort ternie je pense. Ils ont profité des

sœurs Nardal, sans leur accorder le retour qu'elles méritaient.

Vous écouter me décomplexe car j'ai toujours un peu de mal

à faire part d'un ressenti à propos d'un essai. Je ne connaissais

pas les sœurs Nardal, elles méritaient bien sûr leur place

dans la programmation de Lirelles.

Claire

Bi

J'étais d'emblée enthousiaste à l'idée d'une

lecture sur ces thématiques.

J'ai découvert plusieurs revues que je ne connaissais pas, et étoffé

ma galerie de personnages qui se sont croisés à Paris dans

les années 30 et dans le salon des sœurs (avec le maître

du rastafarisme !)

Je pense effectivement qu'elles ont fait médiation et que ce livre

participe à le faire reconnaître, mais dire qu'elles sont

les mères de la négritude serait inexact (et c'est un peu

ce que conclut le livre il me semble). Par contre il apporte beaucoup

sur l'afroféminisme, comme on le nomme aujourd'hui. Les réflexions

sur la sororité des femmes noires et la double oppression raciste

et patriarcale qu'elles subissent sont précurseurs (par exemple

p. 40-41, et notamment avec son article "L'éveil

d'une conscience de race"), même si d'autres pages influencées

par le conservatisme de Paulette Nardal sont surtout là pour justifier,

voire essentialiser sa propre absence de prise de position, notamment

sur l'empire colonial : "après s'être docilement

mises à l'école de leurs modèles blancs, peut-être

ont-elles passé, comme leurs frères noirs américains,

par une période de révolte. Mais, plus mûres, elles

sont devenues moins sévères, moins intransigeantes, puisque

tout est relatif. Leur position actuelle est le juste milieu"...

Tu m'étonnes qu'elle ait été mise de côté,

étant donné le contexte politique. Pour moi cet extrait

reflète bien l'ambivalence de la figure de Paulette Nardal et ses

pudeurs sur ce qu'elle appelle devant l'ONU "le problème colonial".

J'ai beaucoup apprécié l'honnêteté de l'autrice.

Elle déplie sa recherche, nous fait partager son enquête

et ses questionnements par étapes, et les imbrique peu à

peu à l'histoire. Ses explications plurielles sur l'oubli où

tombées les sœurs Nardal replacent bien le cadre, et sont

valables dans d'autres circonstances :

- le manque d'archives (notamment l'incendie de la maison familiale) ou

d'archives réunies avant les travaux des années 2010

- "retracer des aventures collectives prend plus de temps"

et se double de la tendance à personnifier, autour d'une figure

centrale, un mouvement pluriel, ici Césaire

- invisibilisation des femmes coutumière, y compris à gauche

- conservatisme de Paulette Nardal, quand même très problématique,

qu'on ne peut pas éluder : ses écrits dans des revues

collabos, son amitié avec des patriotes, sa visite enchantée

de l'Exposition coloniale de 1931 ou sa distanciation dès le départ

avec les luttes anti-impérialistes et anti-coloniales. Partant

de là, c'est normal qu'elle ait été longtemps invisibilisée

par les Antillais. Il me semble par contre que là, la piste n'a

pas été creusée jusqu'au bout, soit par manque d'infos,

soit pour ne pas abîmer l'héritage de Paulette : visiblement

elle n'aurait rien dit du colonialisme hors Martinique, ni dans les années

30 ni lors des indépendances, ou de la ségrégation

aux États-Unis, au prétexte qu'elle "ne fait pas de

politique" (phrase typiquement de droite au passage). J'aurais par

exemple aimé lire son courrier à la revue sénégalaise

AWA

dont on nous parle à la fin et l'entretien qu'elle leur a accordé,

qui ne sont pas retranscrits, mais seulement cités. Cet angle mort

court un peu tout au long du livre, mais il est quand même suffisamment

traité en filigrane pour que le lecteur puisse se faire sa propre

opinion.

L'autrice truffe aussi son texte de pistes de réflexion avec les

historiens dont elle nous raconte les entrevues, comme par exemple Gilbert

Pago et ses analyses sur quatre sociétés post-abolitionnistes

américaines, ou d'infos intéressantes sur l'administration

coloniale et ses archives.

Le livre est centré sur Paulette, alors que la trajectoire de Jane

méritait à mes yeux plus de développement. Mais c'est

sans doute dû à un manque d'archives. Malgré tout,

le portrait mythifié du clan Nardal est sympa et la trajectoire

de Paulette intéressante, dans sa pensée et son vécu.

Le livre nous permet "de la percevoir dans sa singularité",

pour reprendre sa propre expression très juste. J'ai donc aimé

la suivre, de Paris à son retour aux Antilles, avec la fondation

de la chorale et d'un mouvement féministe martiniquais, et globalement

ce qui est dit ici de la construction des récits mémoriels

aux Antilles et des cultures créoles. J'aurais aimé croiser

un peu plus ses compatriotes Maryse Condé et Frantz Fanon.

Surtout le livre redit l'importance d'une part des médiations,

des lieux de rencontres, des revues, des traductions, etc., qui "font

exister les conditions matérielles et intellectuelles" des

courants de pensées (sociologie d'Howard

Becker qu'elle cite), et d'autre part la tendance générale

à s'attacher à faire émerger des figures solitaires,

presque toujours masculines, qui éclipsent ces coulisses indispensables

et au contraire collectives.

Il se conclut par une définition de l'écrivaine sénégalaise

que j'ai découverte ici, Awa

Thiam, de ce qu'est la logique colonialiste : "la déstructuration

des sociétés négroafricaines traditionnelles et la

dissolution de l'égo nègre" ; cette définition

peut nourrir les réflexions sur les dominations coloniales ou postcoloniales

qui existent toujours aujourd'hui. Et peut-être que finalement Paulette

était anticoloniale à son corps défendant...

Aurore

Je n'ai pas été sérieuse ne lisant que 70 pages.

Mais j'ai très envie de lire un roman plus qu'un essai. Pourtant

le sujet est intéressant. Mais il fallait se concentrer. Et sur

la version numérique que j'ai, je suis perdue quand il y a des

guillemets. Je ne sais pas si je continuerai, car je suis plongée

dans le livre de Michael McDowell,

Katie, une histoire où

deux femmes qui vivent dans la misère.

Patricia

J'ai lu trois chapitres. Pourtant le sujet m'intéressait énormément,

mais comme Aurore, je terminais un roman, L'incandescente

de Claudie Hunzinger, que j'aime beaucoup, mais ce que j'ai lu du livre

sur les sœurs Nadal m'a intéressée et je vais le finir.

Programmation des années précédentes – Liens – Nous contacter